|

Édition du: 19/09/2025 |

|

INDEX |

MUSIQUE |

|||

|

Bases de la musique (débutant) |

||||

|

Notes |

Gamme (construction) |

|||

Faites un double-clic pour un retour en haut de page

![]()

|

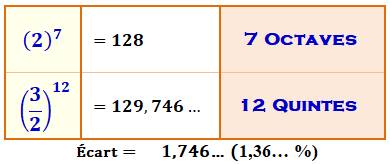

NOMBRES & MUSIQUE Construction de la gamme Comment la gamme

classique (Do, ré, mi, fa, sol, la, si) a été construite. Elle vient de

l'Antiquité … Un montage mathématique

résultant d'une coïncidence numérique:

Ce fait

mathématique est à l'origine de pratiquement toute la théorie musicale : division

de l'octave en douze demi-tons, et rôle primordial de la quinte dans les

accords musicaux. Voir Nombre 128 / Nombre 129,7… |

||

|

|

Sommaire de cette page >>> Enquête du comma: qui est le coupable ? >>> Tableau ce comparaison |

Débutants Glossaire |

|

Enquête du comma: qui est le coupable ? Enquête du célèbre commissaire Matémate

Hique |

||

|

Chapitre 1 – La scène du crime : un clavier

suspect Le commissariat était plongé dans un silence pesant, seulement troublé par

le froissement des feuilles de dossiers. Au centre de la pièce, trônait un

piano droit, noir, lustré, que l’on avait apporté comme pièce à conviction.

Le commissaire Matémate, célèbre pour résoudre des affaires impossibles grâce

à sa passion des mathématiques, faisait les cent pas. Il s’arrêta, fixa les touches du clavier. — Voilà le mystère, dit-il. Pourquoi donc ces touches blanches et noires

alternées de manière irrégulière ? Deux noires, puis trois noires, avec des

espaces différents… et ce long alignement de blanches… Qui a pu concevoir une

telle structure ? Ses inspecteurs, un peu perplexes, se contentèrent de hausser les

épaules. Pour eux, ce n’était qu’un instrument. Pour Matémate, c’était une

scène de mystère mathématique. — Rien n’est laissé au hasard, poursuivit-il. Ces touches révèlent une

logique cachée. Si je découvre qui l’a mise en place, je résoudrai l’énigme

de la gamme de do majeur et de son comma. |

Il sortit un

carnet quadrillé, son "arme" favorite, et y inscrivit les lettres :

Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Puis il

entoura en rouge les intervalles, cherchant un indice, comme un détective

devant un code chiffré. |

|

|

Chapitre 2 – L’ombre de Pythagore Matémate savait où chercher. Tout le menait vers un homme qui, bien avant

que les pianos n’existent, avait déjà mené sa propre enquête sonore : Pythagore. Dans son esprit, Matémate reconstitua la scène antique. Pythagore, un soir,

tendant l’oreille devant des forgerons martelant l’enclume. Certaines frappes

semblaient s’accorder entre elles, d’autres juraient. Intrigué, le philosophe

tendit des cordes, les pinça, puis remarqua quelque chose : lorsqu’une corde

était divisée en deux, le son produit

résonnait parfaitement avec l’original. — L’octave, murmura Matémate en notant

dans son carnet: Rapport 2:1. Ce qui

veut dire que deux fois plus longue ou deux fois plus courte, la corde chante

à l’unisson supérieur ou inférieur. Puis, Pythagore fit d’autres expériences : il divisa la corde en rapports

simples. Lorsqu’elle vibrait aux deux tiers de sa longueur, le son obtenu se

mariait avec le premier. C’était la quinte.

Rapport 3:2, conclut Matémate. L’oreille humaine aime les rapports simples entre nombres

entiers. Voilà la clé. |

Matémate

griffonna : Indice

n°2 : Les sons harmonieux obéissent à des

rapports simples. Pythagore aimait les nombres entiers… et les sons purs. |

|

|

Chapitre 3 – Le jeu des quintes et des octaves Dans son École, Pythagore ne se contentait pas de philosopher. Il expérimentait.

Sur ses pas, Matémate, corde tendue à la main, compare les sons comme un

enquêteur compare des empreintes. Il découvre que Pythagore avait eu une idée lumineuse: monter de quinte en quinte :

do → sol → ré → la → mi… et ainsi de suite. Chaque fois, il multipliait la fréquence par 3/2. Et là, il fit une

découverte troublante : 15 quintes empilées donnaient presque exactement 7

octaves. Presque… mais pas tout à fait. Il y avait un minuscule écart, une faille dans le système, que les

musiciens appelleraient plus tard le comma pythagoricien. |

Matémate nota

: Indice

n°3 : 15 quintes ≈ 7 octaves.

Mais l’égalité parfaite n’existe pas. Il faut choisir comment répartir

l'écart. |

|

|

Chapitre 4 – Le repli des quintes En feuilletant les archives, Matémate retrouva la méthode exacte imaginée

par Pythagore. Le philosophe, toujours pragmatique, avait eu une idée de

génie : replier les quintes

dans l’espace d’une seule octave. En effet, chaque fois qu’il multipliait la fréquence d’une note par le

rapport 3/2 — celui d’une quinte parfaite — le son montait, dépassant souvent

la limite de l’octave de départ. Pour le ramener dans cette octave, il

divisait alors la fréquence par 2, autant de fois que nécessaire. En partant d’un do et en montant ainsi de quinte en quinte, tout en

repliant chaque nouvelle note dans l’octave initiale, Pythagore obtint sept

notes distinctes: do, ré, mi, fa, sol, la, si. Cette suite formait une gamme

agréable, équilibrée… mais pas parfaite : les quintes et les octaves ne

coïncidaient pas exactement. Pour corriger cette imperfection, les musiciens inventèrent plus tard la gamme tempérée, divisant l’octave en 12

demi-tons égaux. Matémate comprit alors : les touches blanches du piano correspondent à

ces sept notes de base, tandis que les touches noires représentent les

altérations, indispensables pour jouer dans toutes les tonalités. |

Matémate

poursuit ses notations : Indice

n°4 : La gamme de do majeur est née du

pliage des quintes dans une octave et en retouchant la répartition pour

obtenir douze intervalles égaux. |

|

|

Chapitre 5 – Interrogatoire des suspects : Dièse

et Bémol (Deux

silhouettes pénètrent dans la salle d’interrogatoire. L’une est fine, acérée,

presque tranchante : Dièse. L’autre est ronde, pesante, presque floue :

Bémol. Face à eux, le commissaire Matémate ajuste ses lunettes et ouvre son

carnet.) Matémate : Vous deux… qui êtes-vous vraiment

? Dièse (sifflant) : Je suis l’ascension. J’ajoute un

demi-ton à une note. Ré devient ré♯, fa devient fa♯. Je suis le pas vers l’aigu. Bémol (voix grave) : Moi, je rabaisse. J’enlève un

demi-ton. Si devient si♭, mi devient mi♭. Je suis le glissement vers l’ombre. Matémate (note dans son carnet) : Donc vous êtes des doublons

? Des alias ? Dièse : Pas tout à fait. Parfois, nous

désignons le même son — fa♯ et sol♭, par exemple. Mais selon le contexte, l’un

de nous est préféré à l’autre. Bémol (ricane) : Nous sommes les touches noires du piano.

Sans nous, pas de modulation, pas de tension, pas de mystère. Matémate (regarde son clavier) : C’est donc vous qui occupez

ces groupes de deux et trois, coincés entre les blanches. Un rôle discret…

mais indispensable. |

Indice

n°5 : La gamme de do majeur,

apparemment simple, cache des zones d’ombre. En ajustant les fréquences, les

touches noires — dièses ou bémols — prennent leur place sur le clavier. Elles

ne sont ni doublons ni intrus, mais les agents secrets de la modulation, de

l'altération. |

|

|

Chapitre 6 – Le verdict Matémate

s'empresse de résumer dans son carnet:

Alors,

finalement, il tente une synthèse: L'intervalle

de douze quintes représente une étendue légèrement supérieure à sept octaves,

la différence étant le comma

pythagoricien. Lorsque la dernière quinte est raccourcie pour donner à

l'ensemble une étendue valant exactement sept octaves : elle forme la quinte

dite « du loup » car elle est très

dissonante … La gamme tempérée est une solution; il y en a d'autres ! |

Matémate

sourit. Il avait

résolu l’énigme, mais savait qu’il restait d’autres mystères : le tempérament

égal, les gammes exotiques, les micro-intervalles… Pour

l’instant, il se contenta de poser ses doigts sur le clavier et de jouer un

do majeur. La vérité,

pensa-t-il, peut parfois se résumer à sept notes bien placées. |

|

|

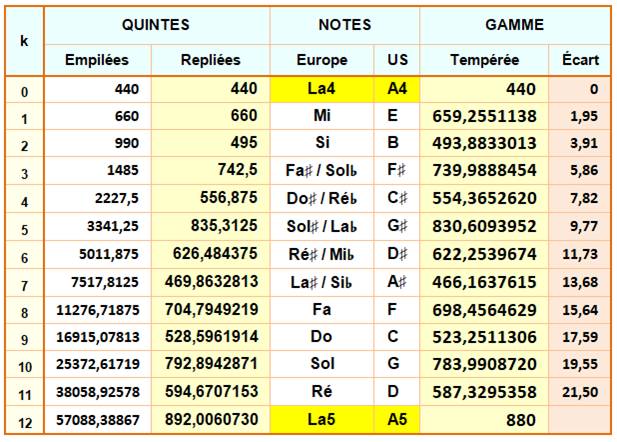

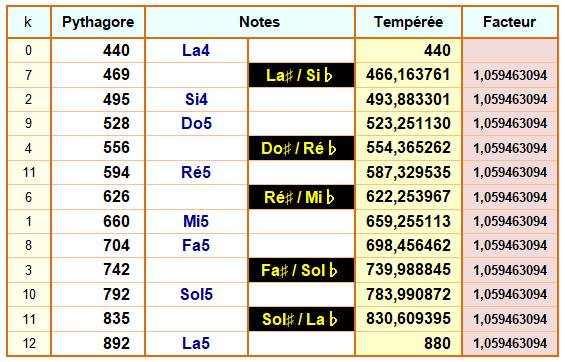

Gamme pythagoricienne et gamme

tempérée

|

||

|

Lecture |

|

|

|

Gamme tempérée Reprises des notes vues ci-dessus, remises dans l'ordre habituel de la

gamme. Notez la nouvelle position de l'indice k. |

|

|

Haut de page (ou

double-clic)

![]()

|

Retour |

|

|

Suite |

|

|

Voir |

|

|

Sites |

|

|

Cette page |

http://villemin.gerard.free.fr/CultureG/aaaMusiq/MusGamme.htm |