|

Édition du: 17/09/2025 |

|

INDEX |

MUSIQUE |

|||

|

Bases de la musique (débutant) |

||||

|

Notes |

Gamme (construction) |

|||

Faites un double-clic pour un retour en haut de page

![]()

|

Les

mathématiques offrent à la musique structure, rythme et harmonie. Elles permettent

de modéliser les sons, créer des motifs répétitifs, et explorer des symétries

complexes. De Bach à la musique électronique, elles sont le langage caché

derrière l’émotion sonore — un pont entre logique et beauté. |

||

|

|

Sommaire de cette page >>> Fondements physiques et mathématiques du son >>> J.-S. Bach >>> Historique |

Débutants Glossaire |

|

Onde pure La musique, en

apparence purement artistique, repose sur des fondements physiques et

mathématiques rigoureux. Le son est une onde

mécanique longitudinale, se propageant dans un milieu élastique (comme l’air)

par des variations de pression. Lorsqu’un instrument émet une note, il génère une

onde acoustique caractérisée par sa fréquence fondamentale f₀, responsable de la hauteur perçue du son. |

|

|

|

Harmoniques Un son musical est rarement une onde sinusoïdale

pure. Il s'agit généralement d’un signal périodique complexe, composé d’une

somme d’harmoniques — des composantes sinusoïdales dont les fréquences sont

des multiples entiers de la fondamentale: fₙ = n × f₀, avec n entier

positif. Cette décomposition s’effectue à l’aide de la transformée

de Fourier, qui permet de représenter tout signal périodique comme une somme

de sinusoïdes. Le spectre en fréquences ainsi obtenu détermine

le timbre de l’instrument. |

On peut écrire ce signal sous la forme suivante : s(t) = A₁ × sin(2πf₀t + φ₁) + A₂ × sin(2π × 2f₀t + φ₂) +

A₃ × sin(2π × 3f₀t + φ₃) + … où Aₙ est l’amplitude

et φₙ la phase de

chaque harmonique. |

|

|

Gamme Sur le plan musical, la gamme tempérée utilisée

en musique occidentale divise l’octave — soit un doublement de fréquence — en

12 intervalles égaux sur une échelle logarithmique. Chaque demi-ton correspond donc à une

multiplication de la fréquence par le facteur 21/12 soit environ

1,05946. Cela permet la transposition entre tonalités sans altération

significative de l’harmonie, au prix d’un léger compromis sur la pureté des

intervalles. Voir Enquête

du commissaire Métamat |

Intervalles Les intervalles

sont des rapports simples comme 2:1 (octave), 3:2 (quinte juste) ou 4:3

(quarte juste) Ils sont historiquement à l’origine de la gamme

pythagoricienne, basée sur les rapports entiers entre longueurs de corde

vibrante. La théorie moderne de l’accord tempéré est un

compromis entre justesse harmonique et mobilité tonale. |

|

|

Instruments Les modèles physiques d’instruments reposent sur

l’étude des équations d’ondes dans différents milieux : cordes vibrantes

(équation de d’Alembert), colonnes d’air (équation des ondes en 1D avec

conditions aux limites), ou membranes (équation des ondes en 2D). Les modes propres de vibration et les fréquences

de résonance déterminent les notes jouables et leur timbre. |

Synthèse musicale Aujourd’hui, les mathématiques et la physique

acoustique interviennent aussi dans la synthèse sonore, le traitement du signal

(transformée de Fourier rapide ou FFT, filtres, convolution), l’analyse

spectrale et même l’intelligence artificielle appliquée à la composition

musicale. |

|

|

Beauté musicale La musique, au carrefour des arts et des sciences,

illustre ainsi de manière élégante comment des phénomènes physiques

fondamentaux — vibration, onde, résonance — se traduisent en structures

mathématiques perçues par l’oreille humaine comme beauté sonore. |

Conclusion Aujourd’hui, l’informatique musicale, la synthèse

sonore ou encore l’analyse acoustique utilisent largement les mathématiques :

algèbre, théorie des nombres, probabilités et traitement du signal. La musique, art de l’oreille, devient aussi

science du nombre. À travers elle, on entend non seulement des notes, mais

aussi l’écho d’une profonde structure mathématique. |

|

|

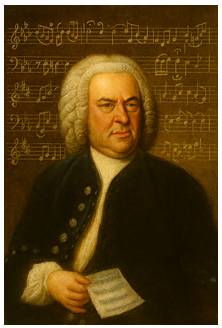

Johann Sebastian Bach n’était pas seulement un génie

musical, il était aussi un architecte sonore guidé par les mathématiques. Ses

compositions révèlent une rigueur structurelle impressionnante : fugues,

canons et contrepoints obéissent à des règles précises, presque géométriques.

Bach jouait avec les symétries, les inversions et

les permutations comme un mathématicien manipule des équations. Dans « L’Art de la fugue », chaque thème est

développé avec une logique implacable, démontrant une maîtrise du calcul

musical. Il utilisait même des motifs numériques cachés, comme ses initiales

traduites en notes (B-A-C-H), pour signer ses œuvres. Cette fusion entre émotion et abstraction fait de

lui un pionnier, capable de transformer des principes mathématiques en beauté

sonore. Bach ne composait pas seulement avec son cœur, mais aussi avec une

précision digne des plus grands savants. |

|

|

Voir Contemporains

|

Depuis les premiers battements de mains et les chants tribaux, la

musique accompagne l’humanité comme une ombre fidèle. Dans les sociétés

préhistoriques, elle servait à rythmer les rituels, à invoquer les esprits ou

à célébrer les saisons. Les instruments rudimentaires — flûtes en os,

tambours en peau — témoignent d’un besoin universel d’expression sonore. Dans l’Antiquité, les civilisations grecque et romaine théorisent la

musique. Pythagore découvre les rapports

mathématiques entre les sons, posant les bases de l’harmonie. La musique

devient un art noble, lié à la philosophie et à l’éducation. Les modes grecs

influencent encore la musique occidentale. Au Moyen Âge, la musique sacrée domine. Le chant grégorien, austère et

méditatif, résonne dans les monastères. Peu à peu, la polyphonie émerge :

plusieurs voix s’entrelacent, donnant naissance à une richesse sonore

nouvelle. Les troubadours et trouvères chantent l’amour courtois, apportant

une touche profane à cet univers religieux. La Renaissance marque un tournant. L’imprimerie permet la diffusion

des partitions. Les compositeurs comme Josquin des Prés ou Palestrina

explorent les subtilités de la polyphonie. La musique devient plus

expressive, plus humaine. Les madrigaux italiens et les chansons françaises

enchantent les cours européennes. Le Baroque explose avec faste. Bach, Vivaldi, Haendel transforment la

musique en architecture sonore. Les contrastes, les ornements, les fugues et

les concertos expriment la grandeur divine et la virtuosité humaine. L’opéra

naît et s’impose comme un art total. |

Au XVIIIe siècle, le Classicisme prône l’équilibre et la clarté.

Mozart, Haydn et Beethoven (à ses débuts) composent des œuvres structurées,

élégantes, accessibles. La symphonie et le quatuor deviennent les formes

maîtresses. Beethoven, en franchissant les limites du style classique, ouvre

la voie au romantisme. Le XIXe siècle romantique est celui de l’émotion. Chopin, Schumann,

Liszt, Wagner et Verdi traduisent les passions humaines en musique.

L’orchestre s’agrandit, les harmonies se complexifient. L’individu devient le

centre de l’œuvre. Au XXe siècle, la musique explose en mille directions. Debussy et

Ravel inventent l’impressionnisme musical. Stravinsky choque avec ses rythmes

sauvages. Schoenberg rompt avec la tonalité. Le jazz, né aux États-Unis,

devient un langage universel. Puis viennent le rock, la pop, le rap,

l’électro — chaque décennie invente sa bande-son. Aujourd’hui, la musique populaire est plus diversifiée que jamais. Le

hip-hop domine les classements mondiaux, fusionnant avec la trap, l’afrobeats

ou le reggaeton. La K-pop, venue de Corée du Sud, conquiert la planète avec

ses chorégraphies millimétrées et ses productions ultra-polies. Les

plateformes de streaming ont transformé la manière dont on découvre et

consomme la musique : tout est accessible, partout, tout le temps. Les

algorithmes façonnent nos goûts, les réseaux sociaux propulsent des artistes

inconnus au rang de stars en quelques heures. La musique est devenue un langage global, un terrain d’expérimentation

sans frontières. Elle accompagne nos vies, nos émotions, nos révoltes. Malgré

sa numérisation, elle conserve son essence : celle d’un art profondément

humain, capable de relier les individus au-delà des cultures et des

générations. Comme aux origines, elle reste un miroir vibrant de l’âme

collective. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Haut de page (ou

double-clic)

![]()

|

Retour |

|

|

Suite |

|

|

Voir |

|

|

Site |

|

|

Cette page |

http://villemin.gerard.free.fr/CultureG/aaaMusiq/MusMaths.htm |