![]()

|

|

Ce site est désormais accessible en http://diconombre.fr/index.html et pour cette page voir le lien en fin de page For

this page, refer to the link at the bottom. |

|

22 Novembre

2025

![]()

|

Édition du: 05/12/2025 |

|

INDEX |

Historique du CALCUL |

||

Faites un double-clic pour un retour en haut de page

![]()

|

avant les calculatrices Ce temps n'est

pas si ancien … où on calculait "à la main". Les personnes

comme l'auteur de ce site, qui ont fait leurs études dans les années 1960,

utilisaient certaines des techniques décrites dans cette page: table de log,

table des valeurs naturelles, règle à calcul. (Image créée par perplexity.ai) |

||

|

|

Sommaire de cette page >>> Synthèse chronologique >>> Techniques de calcul anciennes >>> Techniques de calcul à partir de 1600 >>> Techniques de calcul à partir de 1800 >>> Calculatrices mécaniques de la fin 1800 >>> Calculatrices électromécaniques du XXe siècle |

Débutants Glossaire |

Synthèse chronologique

|

Période |

Outil |

Inventeur / Origine |

Usage principal |

|

Préhistoire |

Doigts, cailloux, entailles |

— |

|

|

~3000 av. J.-C. |

Abaque /

boulier |

Mésopotamie,

Chine |

Opérations

de base |

|

Antiquité |

Tables numériques |

Babylone, Grèce |

Résultats pré-calculés |

|

1614 |

Tables de logarithmes |

John Napier |

Simplifier multiplications/divisions |

|

1617 |

Bâtons de Neper |

John Napier |

|

|

XVIIe s. |

Tables des quarts de carrés |

— |

|

|

~1620 |

Edmund Gunter |

||

|

1642 |

Blaise Pascal |

Additions/soustractions |

|

|

1673 |

Gottfried Leibniz |

Quatre opérations |

|

|

1820 |

Arithmomètre |

Thomas de Colmar |

Calculs commerciaux |

|

1890 |

Mécanographie |

Herman Hollerith |

Traitement de données |

|

1960 |

Calculatrices

électroniques |

Modèle: Anita C/V |

Quatre opérations |

|

Doigts, cailloux et entailles (Préhistoire – Antiquité) |

|

|

|

Abaque (boulier) (env. 3000 av. J.-C.) |

|

|

|

Tables numériques (Antiquité – Moyen Âge) |

|

|

|

Chiffres de Ghubari (Moyen Âge) |

|

|

|

Tableaux de comptage (anciens à médiévaux) |

|

|

|

Tables des logarithmes 1614) |

|

|

|

Bâtons de Neper (1617) |

|

|

|

L’échelle de Gunter (1620) |

|

|

|

Règle à diapositive (1622-1632) |

|

|

|

Tables des valeurs naturelles (XVIIe-IXe siècles) |

|

|

|

Tables des quarts de carrés (1690-1856) |

|

|

|

Règle à calcul (vers 1620) |

|

|

|

Machines mécaniques (1642 → XIXe siècle) |

|

|

|

Règles de diapositives en polyphase

(1755) (sliding rule) |

|

|

Vocabulaire de la règle à calcul ancienne

|

Diapositive ancien mot pour réglette |

|

|

Polyphase ancien mot pour échelle multiple |

|

Voir DicoMot Math / DicoCulture

Règle à calcul moderne avec sa languette

centrale et son curseur transparent

Voir Règle à calcul

|

Moteur analytique de Babbage (1833-1871) |

Charles Babbage, un mathématicien

britannique, a conçu un moteur analytique considéré comme un précurseur des

ordinateurs modernes. Bien qu’il n’ait jamais été entièrement construit à son

époque, il contenait les éléments essentiels d’une calculatrice mécanique

programmable. |

|

|

Arithmomètre (1820) |

|

|

|

Mécanographie (fin XIXe – début XXe siècle) |

|

|

|

Calculatrices à roue – Odhner (1874) |

|

|

|

Comptomètre – Dorr E. Felt (1884) |

|

|

|

Addiator (1889) |

|

|

|

Machines à calculer de Léon Bollée (1889) Léon Bollée (1870‑1913), ingénieur et

inventeur français |

|

|

|

Calculatrices à stylet / « cauche » (fin XIXᵉ – milieu XXᵉ siècle) |

|

|

|

Synthèse |

Ces quatre familles de

calculatrices mécaniques couvrent un large spectre :

|

|

|

Calculatrices électromécaniques (19e siècle - début 20e siècle) |

À la fin du 19e siècle et au début

du 20e siècle, des calculatrices électromécaniques ont été développées et utilisaient

des moteurs électriques pour effectuer des calculs. Des exemples notables

incluent la calculatrice Comptometer et la calculatrice Monroe. |

|

|

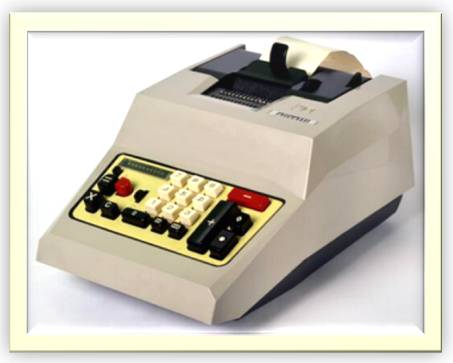

Calculatrices électroniques (années 1960) |

Avec les progrès de la technologie

électronique, des calculatrices électroniques compactes ont été développées.

La première calculatrice électronique de bureau, la « Anita C/V », a été

lancée en 1961. Ces calculatrices étaient plus rapides et plus précises que

les versions précédentes. |

|

Calculatrice électromécanique

italienne Olivetti Multisumma

L'auteur de

ce site a possédé une

telle machine de type Olympia,

offerte par

ses collègues lors de son départ à la retraite.

|

Puis

vinrent les calculettes

électroniques et les ordinateurs |

|

Haut de page (ou

double-clic)

![]()

|

Suite |

|

|

Voir |

|

|

Sites |

|

|

Livre |

|

|

Cette page |